天草と言えば、何を思い浮かべるだろうか。

真珠、ウニ、はたまた町の名に由来する

天草四郎といったところだろうか。

確かにどれも天草を代表する特産品や

歴史であることは間違いない。

今回は、天草観光の新たな代名詞と言っても過言ではない

「イルカウォッチング」を紹介しよう。

天草市五和町の二江沖を中心に

一年を通して観察できるというが、なにせ相手は野生のイルカだ。

果たして、そうすんなりと会うことができるのだろうか。

Text:Ryo Kawakami(YAMAKO)

Photo:Masahiro Kojima

レストランやおみやげも併設している丸健水産。イルカウォッチングはここから始まる。

熊本の北西部に広がる二江沖。美しく透き通る海原には無数の海の恵みが息づいている。その恵みを食とするのは何も人間ばかりではない。昔からこの海域には豊富な魚を求めてたくさんのイルカが生息しているという。人口3000名の小さな町は、行楽シーズンには多くの観光客で賑わいを見せるそうだが、その目的の多くはこのイルカウォッチングなのだそう。人懐っこい印象のあるイルカだが野生ともなると本当に見られるのか、いささか不安ではあったが、受付を済ませ乗り場のある通詞島へと渡った。

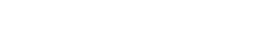

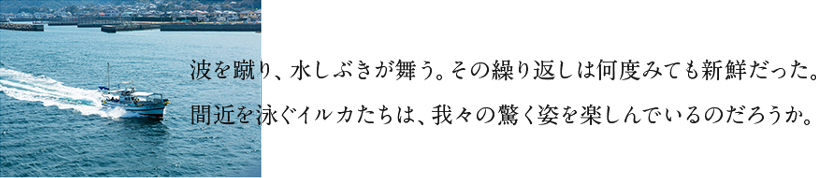

天気は快晴。活力に満ちた太陽は二江の海をキラキラと輝かせていた。通詞島は素朴な町並みと田舎風景が広がる小さな島だ。今回はウニ漁を営む漁師の福田さんがイルカが泳ぐポイントまで連れて行ってくれる。漁師となると無論漁船で向かうのだが、これは水面近くで見ることができるためイルカウォッチングに最適なのだという。クルーザーというイメージが強いためか、そのギャップに戸惑いながらもライフジャケットを身に着けると、静かに船は港を後にした。

船長、福田さん。いろいろなイルカのエピソードを聞かせてくれた。

素潜り漁が盛んな通詞島の港風景。遠くに見える風車が印象的だ。

青い海原を突き進む。海の男の雰囲気も味わえる。

二江の海は穏やかだった。きらめく海原を駆け巡るように船は進んでいく。当然のことだが、イルカはいつも同じポイントで見られるというわけではない。潮の満ち引きや天候、さまざまな条件によって常に移動を繰り返しているため、居場所を見極めるには熟練した「知識と勘」が必要だという。他の漁船と連携をとり、耳では情報を集めながら「知識と勘」に厚みをかけていく。そして舵を切ると、船は一直線に向かって行った。

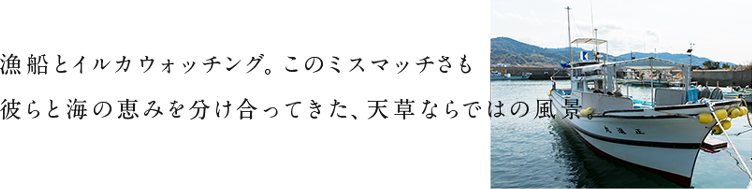

天草のイルカ遭遇率はなんと98%という高確率。つまり、見られないことはほとんどないのである。しかし我々が向かった先にイルカは見えなかった。近づいた船に驚いて逃げてしまったのだろうか。船のスピードを落としゆっくり静かに進んでいくと目線の先に何かが揺らめいた。「イルカだ!」思わず声に出した。その数は1頭や2頭ではない。10数頭ものイルカの群れがゆっくりと弧を描きながら海面に姿を現したのだ。船の右にも左にもイルカの群れは現れ、まるで一緒にこの海原を泳いでいるような雄大な光景が広がり始めた。

気がつくと、船の目の前をイルカの群れが泳いでいる。大興奮の光景だ。

イルカたち何度も船に近づいてくれた。それも顔や肌の質感が見て取れるほど近い距離である。小回りの効く漁船は他のイルカの群れを見つける度に方向を変え、何度もその姿を間近で見ることができる。漁船でのイルカウォチングの魅力をまざまざと見せつけられた結果となった。手を伸ばせば届きそうなほど近くを泳ぐたびに「おおー!」と興奮が止まらない。まだ小さなかわいいイルカが姿を見せたり、華麗にジャンプを見せたりと、実に多彩な表情で楽しませてくれる。この日は40~50頭ほどだったそうだが、夏頃には200頭ものイルカたちが姿を見せるという。

イルカウォッチングの興奮冷めやらぬまま、船は港に戻っていった。漁師とイルカ、一見して別物のように感じる関係性も、ここ天草では「五和町二江~素潜り漁とイルカの里」として島の宝100景にも選ばれるほど、昔から同じ海を共有する当たり前の存在なのである。それ故、漁師がイルカについて知識や勘が養われるのも頷ける。天草ではウニやアワビなどの素潜り漁が盛んで、福田さんはこの日もイルカウォッチングの前に獲ってきたという、新鮮なムラサキウニを自慢げに見せてくれた。汲み上げられた海水のきらめきと鮮やかな身の彩りが、食欲を掻き立てる。

熟練した手さばきで、次々に剥いていく。

天草のムラサキウニの旬は3月~6月下旬頃まで。

ムラサキウニと白身魚のひつまぶし。食感も絶品だ。

興奮も落ち着いてくると、いつの間にか空腹になっていることに気付くことだろう。この日も獲れたばかりの新鮮なムラサキウニを味わおうと、食事処は賑わっていた。是非味わっていただきたいのは、ウニを炊き込んだご飯に盛ったムラサキウニとその日の鮮魚で二色に彩られたひつまぶしだ。秘伝の甘いタレを絡めたムラサキウニは全く臭みがなく、濃厚な味わいが口いっぱいに広がっていく。この日は身の締まったシマアジ、ブリ、そしてヒラメという豪華な顔ぶれが揃い、味もさることながら、だし汁の茶漬けを一度かければ心も温かく満たしてくれることだろう。

店内からは解放的な二江の海が見渡せる。

-

豊かな海から通詞島の港へ戻る漁船。

-

金色に輝くムラサキウニの身。

-

通詞島の素朴な風景。高台から島を一望できる。

-

エイを祀っている、変わった神社も。

-

漁船の向こうからもイルカたちが集まってくる。

-

イルカウォッチング後の、島散策の一コマ。

熊本を代表する観光名所として

熊本城は外せないメジャースポットである。

加藤清正により築城され、改易後、

細川忠利が入城して11代、240年に渡り続いた熊本統治。

粋を極めた数々の日本の伝統美が施された城内からは

かつての栄華を窺い知ることができるだろう。

日本三大名城の一つとして数えられるその威厳は

難攻不落と呼ばれるに相応しい風格を持った、

まさに熊本の象徴であった。

Text:Ryo Kawakami(YAMAKO)

Photo:Masahiro Kojima

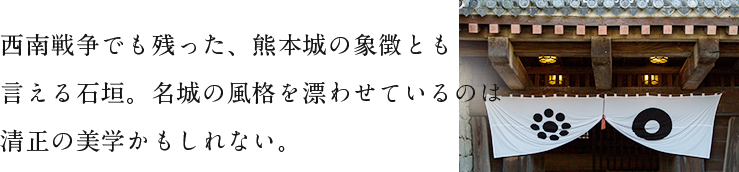

熊本城は周囲5.3km、面積にしておよそ98haという広大な城域を誇る難攻不落の城。築城当時は重厚な櫓門がいくつも点在していたというが、現在は4つの門が城内への入口として使用されている。中でも「頰当御門」は目の前に佇む天守閣を見上げながら入城するメインの入口だ。巨大な石垣に囲まれた通路は、城外からの視界を遮るようにそそり立ち、入城者を誘導するように造られている。城内にはいくつも道が存在するが、どこを見回してもこの大きな石垣がそびえている。

階段は段差や奥行きがバラバラで歩きにくい。進軍を遅らせる工夫だ。

熊本城を顔に見立てると、甲冑の頬当てに見えることから「頬当御門」と言われる。

この幾重にも重なる石垣は「武者返し」と呼ばれる熊本城の象徴的な姿だ。城に侵入してきた敵の武者を返してしまうことがその所以だが、そんな難攻不落の立役者である「武者返し」は時代によって石垣の積み方が異なるという。熊本城に来たのなら「二様の石垣」で是非その違いを比較してほしい。手前の勾配の緩やかな石垣は加藤清正時代のもの、その奥に見える勾配の急な石垣は細川時代の石垣だ。こうしてみると時代と共に、その技術が進化しているのが見て取れる。まさに先人たちの知恵が積み重なった石垣なのである。

地盤が軟弱なため、長い年月で石垣が膨らみ崩壊するのを防ぐために考えられた積み方。

石垣の上に架けられた大きな梁と、どっしりとした巨大な柱が並んでいる。

熊本城の天守閣には、城では非常に珍しい地下通路がある。これは本丸御殿が2つの石垣をつないで建てられたため設けられたのだが、 このような地下通路を持つ御殿建築は全国にも例がないという。本丸御殿と天守閣へ進む入口でもあり、通路を抜けた地上には荘厳な天守閣が姿を現すのだ。たくさんの観光客で賑わっていて、まるでかつての繁栄を現代に映しているようにも見える。高揚する気持ちを抑えながら、いよいよ本丸御殿へと足を運んだ。

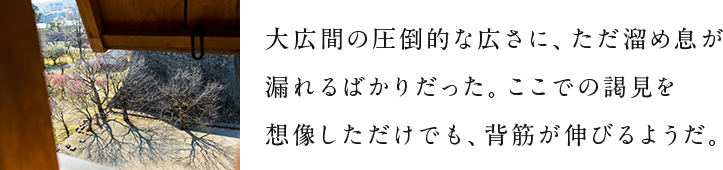

藩主の居間や会見の場、さらには台所など多様な用途をもつ複数の殿舎群で構成されていた本丸御殿。その部屋数は53室、畳総数はなんと1570畳を数えたといわれている。なかでも圧巻なのは大広間だ。手前の「鶴之間」から奥の「若松之間」までは147畳もあり、奥の様子がわからないほどの広さ。縁側の通路からは一つひとつの部屋を見ることができ、鮮やかな「若松之間」も間近で見ることができた。しかしこの優美な空間の向こうに、さらに一際煌びやかな部屋が目に飛び込んできた。

「鶴之間」から奥に向かって「梅之間」「櫻之間」「桐之間」「若松之間」と続く。

本丸御殿のなかでも最も格式の高い部屋が「昭君之間」である。中国の故事に登場する「王昭君」という絶世の美女の物語が描かれていて、豪華絢爛な空間にしばし圧倒された。その美しさをさらに際立たせているのが天井である。漆塗りの折上げ格天井には、 四季折々の美しい花や植物が描かれ、その天井画は全部で60枚にも及ぶという。「昭君之間」は「将軍の間」の隠語で、加藤清正が豊臣秀吉の子である秀頼に万一の場合に、城外へ逃げられる抜け穴を用意していたといわれている。見事な美しさの裏には、一瞬たりとも気を抜けない戦国の暮らしがあったことが垣間見られる。

熊本城は広い。散策も足を休めながら楽しみたいものだ。城内には小休憩がとれる場所も点在していて、なかでも熊本の郷土菓子「いきなり団子」を味わえるのはうれしいポイントだ。輪切りにした生のサツマイモを、練った小麦粉生地で包んで蒸したもので、諸説あるが「客がいきなり来ても出せる」という意味や、地元の古い方言で「いきなり」は「簡単」という意味などに由来するという。他にも抹茶を味わいながら季節の花々と天守閣を眺めたり、眼下に広がる熊本市内を望んだり。足を休めることで見えてくる風景や情緒に気付かされるだろう。

春の熊本城は彩りに満ちている。

熊本の郷土菓子「いきなり団子」は豊富な種類で、出来たてを味わえる。

急勾配の階段。手すりがなければ昇るのも大変だ。

熊本城を訪れたなら是非とも見てもらいたい建物がある。それが宇土櫓である。難攻不落の熊本城だったが西南戦争の最中、天守閣や本丸御殿は焼失した。焼失を免れた宇土櫓は国の重要文化財に指定されるほど貴重な現存する櫓で、中に入ると「武者走り」と呼ばれる長大な廊下が目に入る。そして窓から差し込む陽の光のなかを歩いて抜けると急勾配な階段が現れるのだ。重要文化財でありながら最上階まで登ることができるのは極めて珍しい。階段はミシミシと音をたて、幅も今では考えられないほどの狭さだが、当時の温もりを現代に残す貴重な体験がここにあるのだ。

上仕切りの低さは、振りかざした刀を阻止する効果が。

-

侵入を防ぐ鉄串、「忍び返し」

-

敷地には豊かな緑も広がっている。

-

どこを見ても高い石垣が続いている。

-

宇土櫓には、昔からの木材も現役だ。

-

用途で使い分けていた加藤家の桔梗紋。

-

細川九曜と呼ばれる細川家の家紋。