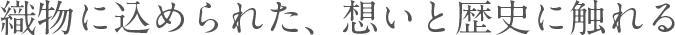

民謡にもうたわれた松山名物「伊代絣(いよかすり)」

鍵谷カナが考案した

今出絣(いまずかすり)がその始まりだ。

様々な柄をあしらったファッション性の高い織物は

農作業着や学生服などにも用いられ、当時の写真には

伊予絣を身にまとった人々が多く見られる。

やがて生活の洋風化とともに絣の需要は低下し

今ではその貴重な織り技術を

絶やさぬよう継承し続けている。

実際にその文化に触れてみると

不思議と当時の人々の想いを感じることができるのだ。

Text:Ryo Kawakami(YAMAKO)

Photo:Masahiro Kojima

今から約200年前、織機の改良で大量に生産された伊予絣は豊富な柄で人気を博し、明治から大正にかけて全国的に広まっていった。伊予絣がこれほどまでに普及したのは値段の安さに加え、綿の柔らかさや通気性の良さから農作業着として好まれたという点が挙げられる。また「藍」で染めることで布地が強くなり、特有の香りは防虫の効果もあるという。濃淡で微妙な色彩が出せたり、当時としては個性を表現できる織物の登場だったのだ。

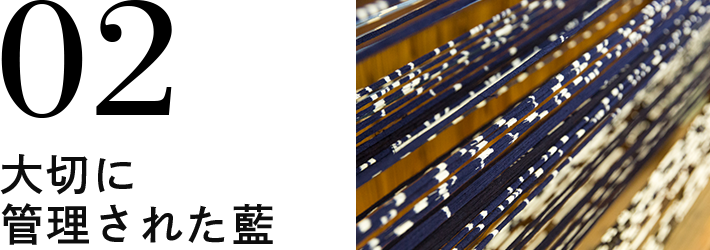

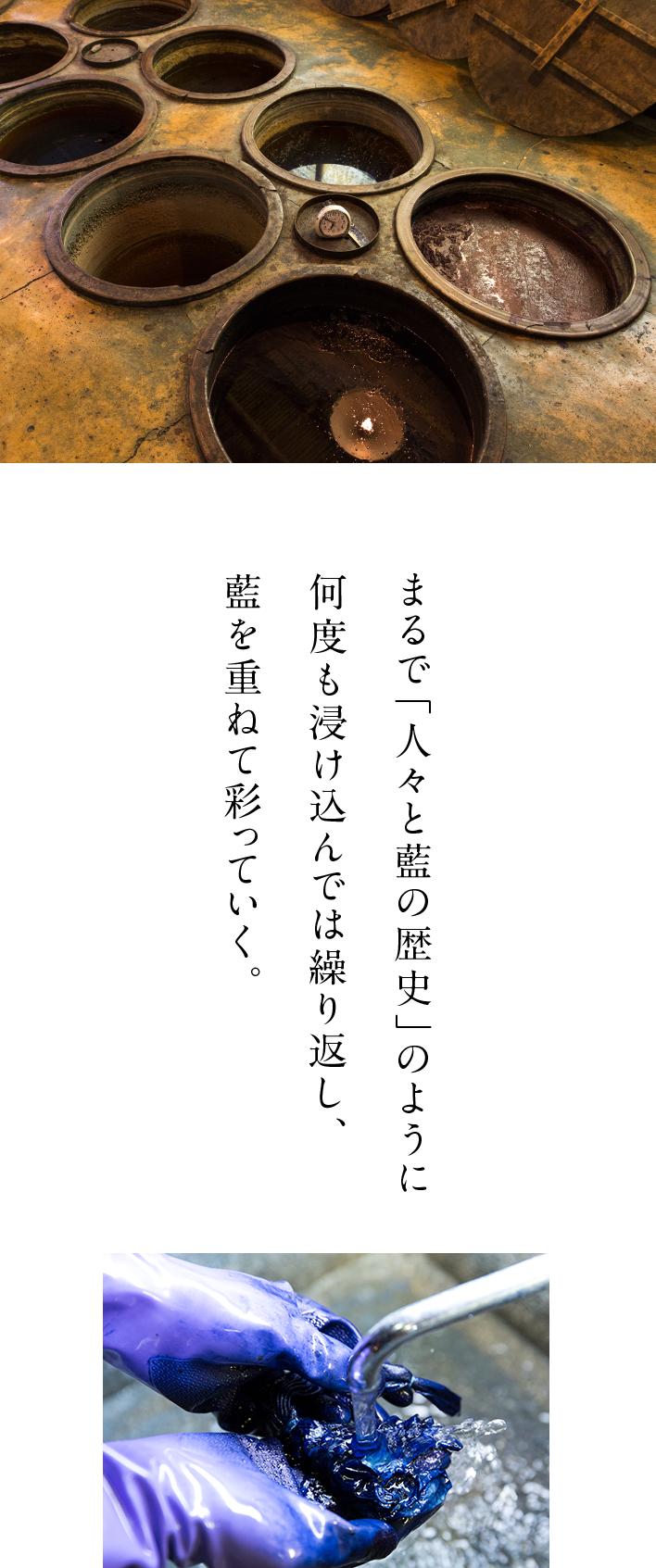

実際にその文化に触れてみたい。この民芸伊予かすり会館では民芸資料の展示のほかに、藍染めや裂織りなどを体験することができるのだ。伊予絣の素朴な風合いは、なんといってもその染色にあるといっても過言ではないだろう。染料となる「藍」はとても繊細。20~25度と決められた温度で管理され、当時は子どもの風邪よりも藍が風邪を引くことに気を遣っていたというほど管理体制は徹底していたという。

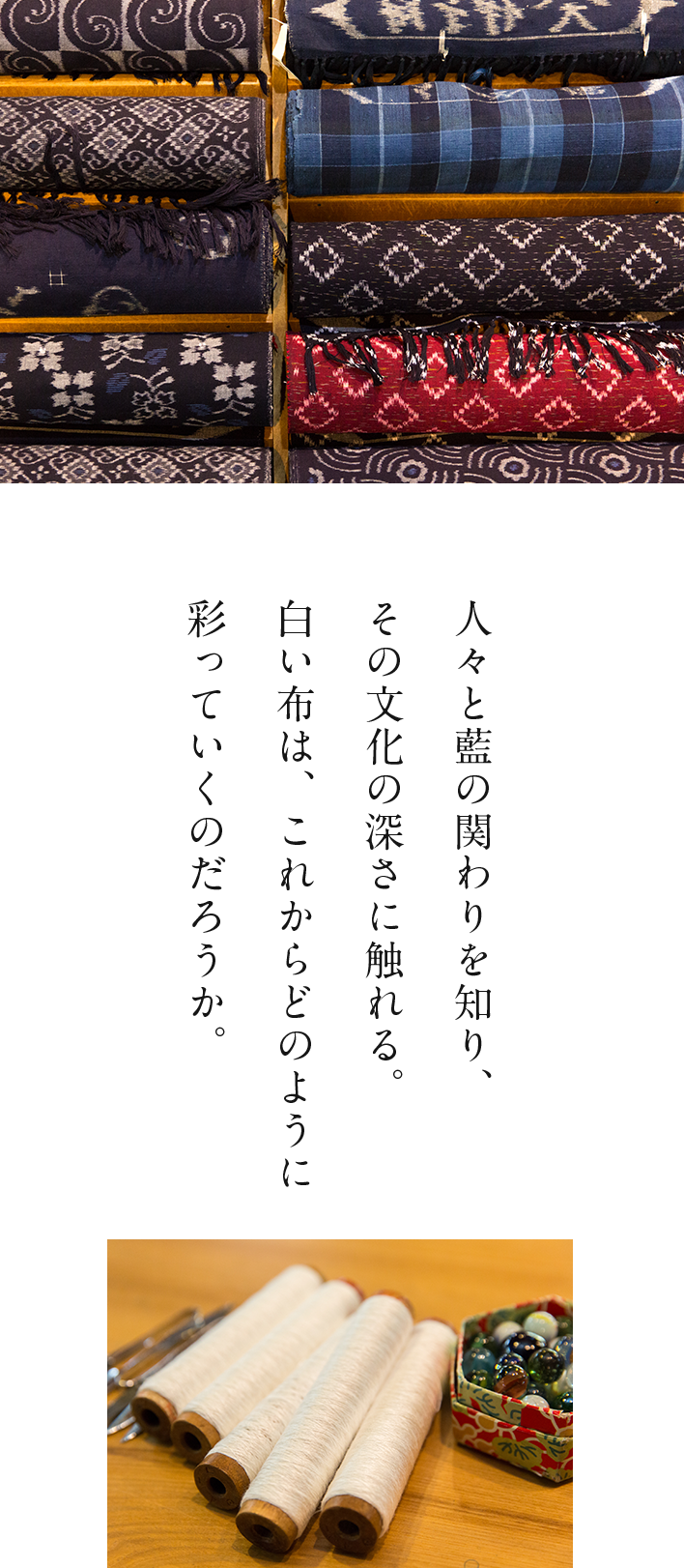

藍の染料に浸された布は空気に触れることで酸化し、鮮やかな藍色に染まるという。すなわち空気に触れないところが柄として白く残るのである。そのため藍染めの絵柄は初めの糸のくくり方が重要だ。無造作にくしゃくしゃにして糸でくくったり、ビー玉に被せて円い模様を作ったり、工夫次第で様々な模様を作り出せるのがおもしろいところ。仕上がりをイメージしながら糸をくくっていくが、果たして想像通りの模様ができあがるだろうか。

次はいよいよ藍の染料に布を浸ける作業に移る。藍つぼの中で発酵させた染液に1分間しっかりと浸け込んだあと、布を取り出し固く絞って空気を含ませるのだが、このさじ加減が難しい。どの程度空気に触れさせるかで仕上がりは変わってくる。しばらく空気に触れさせたあとは、再び染液に浸ける。この作業を5~6回繰り返し布に染料を馴染ませていく。浸け込む回数が多ければそれだけ深い色合いになるというわけだ。

余分な染液を落としたあとは、ついに糸を解く工程に入る。まるで宝箱を開けるような、そんな高揚した気持ちを抑えながら、一つ一つ布を傷つけないように丁寧に糸を解いていく。そして布を広げた瞬間、驚くべきことにイメージと違う模様ができているではないか(笑)。くくり方なのか、空気の触れ具合なのか。ちょっとした変化で模様の出方は変わるというが、藍染めの奥深さをまざまざと思い知らされると同時に、そのおもしろさを味わうことができた。そう思うと出来上がった模様にも、なんだか愛着が湧いてくるものである。

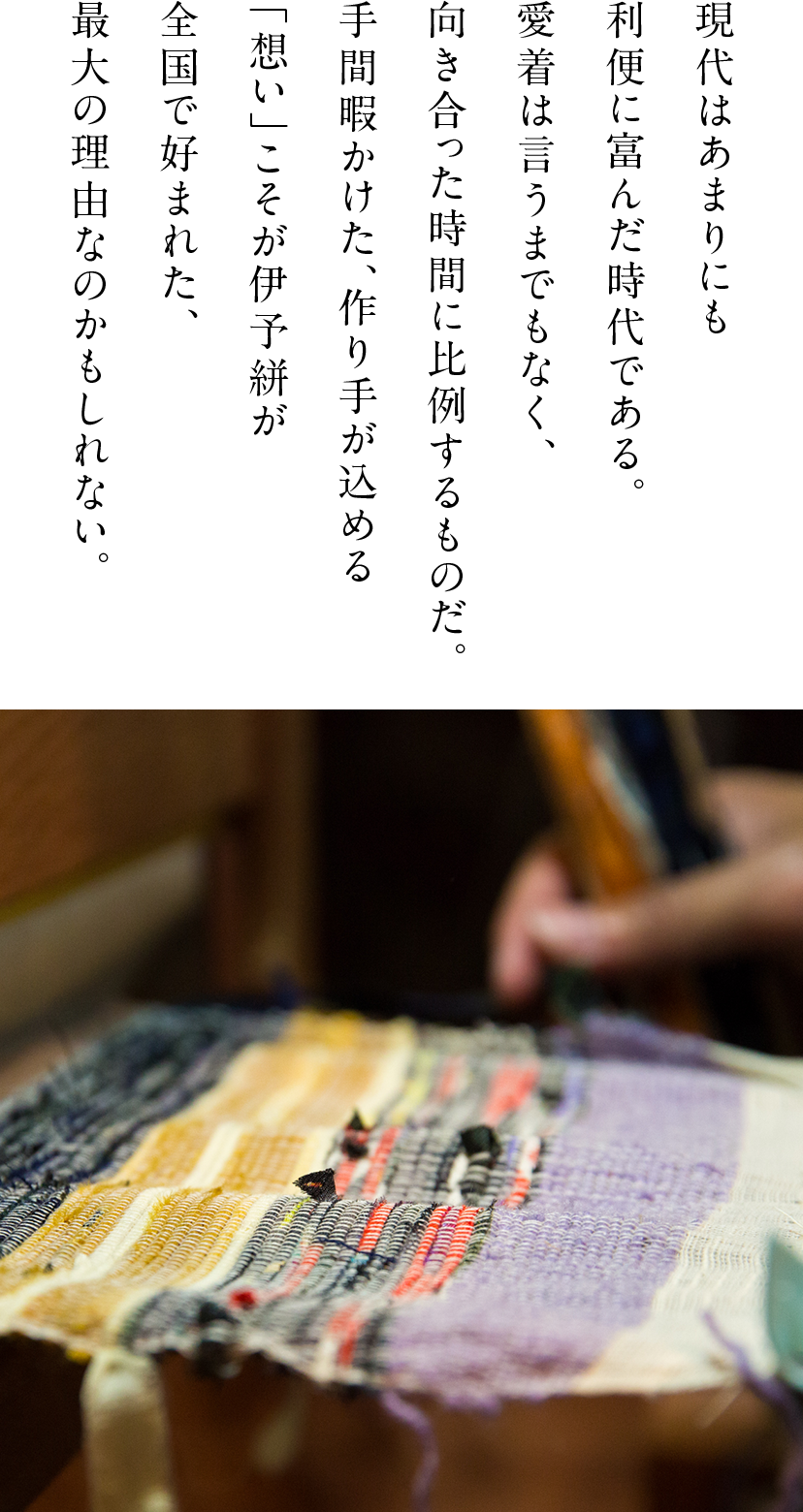

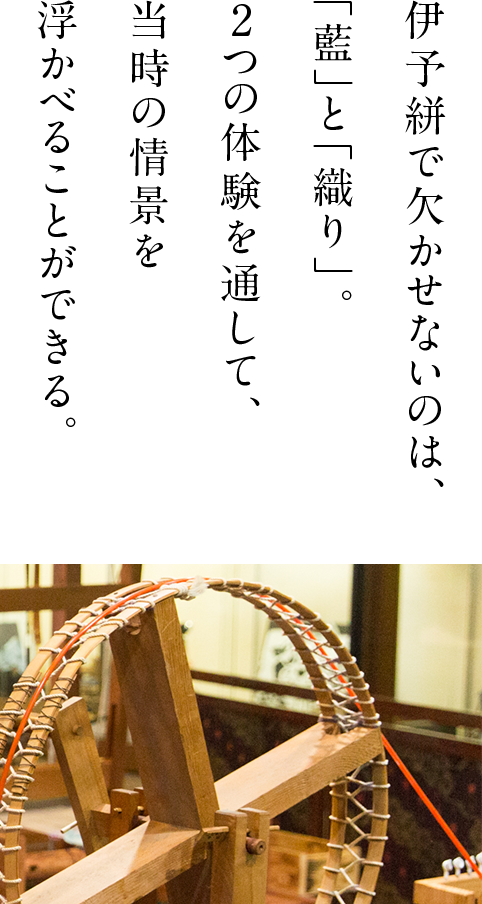

さて、伊予絣の普及に欠かせないもう一つの立役者といえば先述の織機である。現在もこの技法を継承し続けているとあって、是非ともその貴重な文化に触れてみたいところ。愛媛には素朴で独特の風合いを持つ「裂織り」というものがあり、よこ糸の代わりに裂いた布を使うという。どんな糸を選ぶかで仕上がりは変わってくるためこちらも藍染め同様、初めの生地選びが重要だ。織手の人格や感情までもが表れるというが、果たして、どのように仕上がるだろうか。

800~1000本以上もあるたて糸を上下に交差させながら、ひと筋ずつ丁寧に織り上げていく。この繰り返しの作業はコツを掴むのに時間がかかるが、気がつくといつの間にか無心になって織り上げていた。選んだ生地の継ぎ目のコントラストが強いほど個性的な仕上がりになっていく。自ら選んだ生地で、自ら織り上げる。贈る相手のことを思うと自然と丁寧に作る意識が芽生えてくる。かつての織り手たちも、こうして心を込めて織り上げたのだろうか。

-

織り手の想いが込められる糸。

-

個性的な模様を仕上げるのも

おもしろい。

-

気温や生地によって

色の移り具合は変わる。 -

館内には当時の暮らしが

分かる展示も。

-

素朴な風合いが、懐かしい裂織り。

-

伊予絣の始まりを築いた

「鍵谷カナ」の像。

広島の尾道から、愛媛の今治まで

6つの島を渡る海道「しまなみ海道」

昨今、この海道に自転車用の道路が設けられ

サイクリングの聖地として数多のサイクルファンを

魅了しているという。

一般道には自転車専用のブルーラインが敷かれ

初心者から本格的なサイクリストまで、

その心を掴んで離さない。

景観だけに留まらないサイクリングロード、

人々がここを走る理由を確かめに行った。

Text:Ryo Kawakami(YAMAKO)

Photo:Masahiro Kojima

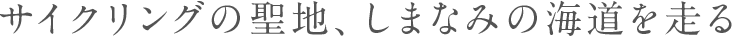

サイクリングの始まりは、ここ尾道から。コンテナの積み荷を一時的に保管する港湾倉庫をリノベートした新名所「ONOMICHI U2」にはお洒落なレストランやベーカリーの他に、サイクリストたちのホテルも併設されている。今回は同じくU2内にある「GIANT」というサイクルショップでレンタルして楽しむことにした。スタッフの方に基本的な自転車の操作方法と注意事項をレクチャーしてもらうと、半ば不安だった気持ちも期待へ変えて、ペダルに足を掛けた。

しまなみ海道は尾道から今治までのおよそ70kmの道。途中の寄り道も楽しみだが、まずは初めの島「向島」を目指そう。行き方は数通りあるのだが学生や主婦など地元の足として活躍する一方、サイクリストたちの足としての役割も担っている尾道渡船で島へ向かうことにした。わずか数分で向島が見えてくる短い船旅だが、これもしまなみサイクルの大きな一歩である。向島に到着すると、いざサイクルロードが見えてくる。

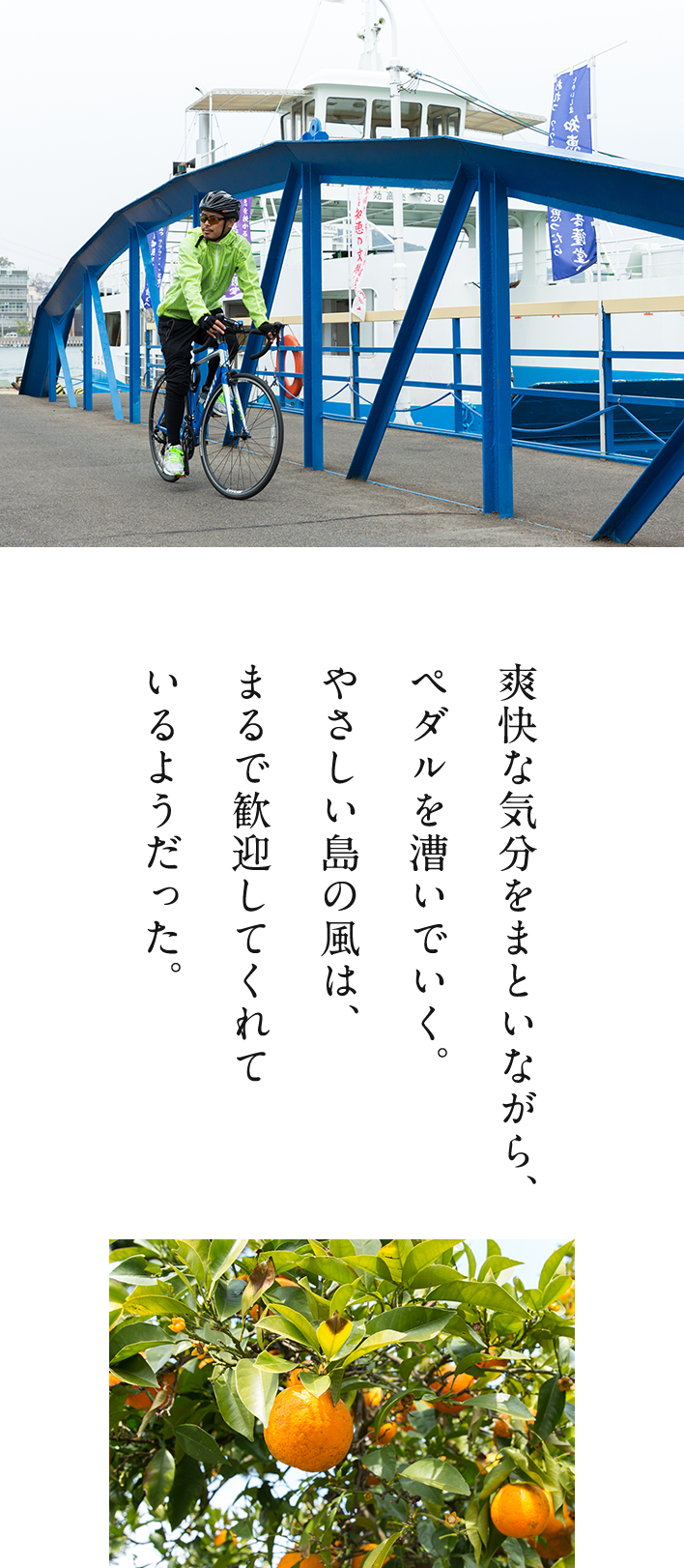

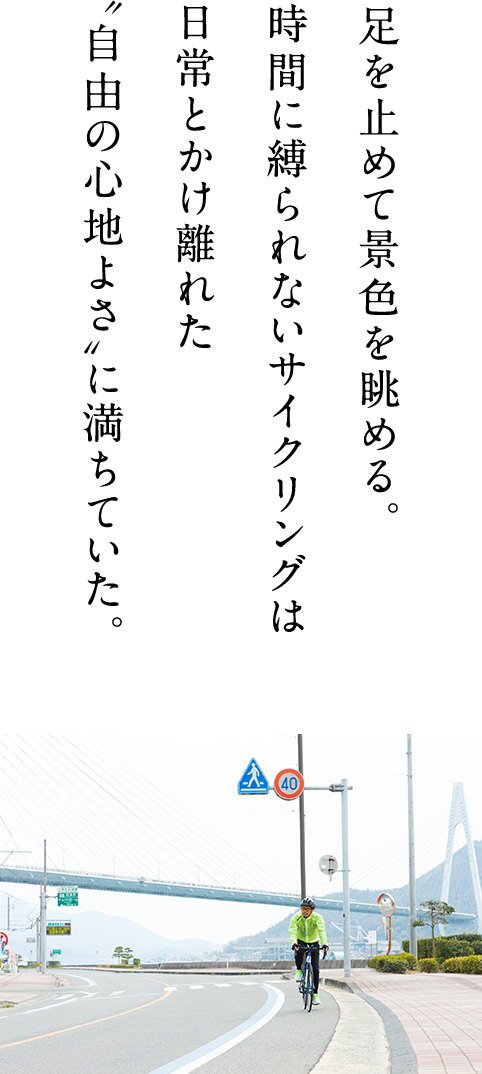

ブルーラインは車道の脇に設けられたしまなみのサイクルロードで、この青い線は尾道から今治まで通じている。因島大橋を渡りブルーラインを進むと、目の前に美しい海が見えてきた。因島大橋公園だ。景色に誘われるように足を止めると、地元の人々が子どもたちとふれあう姿や、静かな潮の流れなど、一息つくことで見える日常の風景があった。ポンカンなど地域を代表する柑橘の味覚を味わえるスポットが点在し、気になったらいつでもこうして足を止めて思い思いの時間を過ごすことができるのだ。

しまなみ海道は有料自動車道で、島と島を結ぶ橋は全部で6つ。脇に自転車や歩行者が通れる道が設けられていて、瀬戸内の雄大な景色を眺めながら渡ることができるのだ。自動車で通れば一瞬の眺望だが、自転車なら風を感じながらじっくりと景色が楽しめる。橋を渡ったら今度は橋の下からの眺めも味わってほしい。渡り切る毎に感じる小さな達成感の積み重ねが、これからの長い道のりへの大きな自信になることは間違いないだろう。

しまなみのサイクルロードも後半に差し掛かると、日本総鎮守と呼ばれ、全国に一万社あまりの分社を持つ由緒ある神社「大山祇神社」が姿を現した。かつての兜のお守りを現代に置きかえた「ヘルメット守」という自転車やオートバイのお守りを目当てに、サイクリストたちが訪れる中間スポットでもある。厳かな雰囲気のなか我々もサイクリングの安全を祈願すると、また新たな気持ちで強くハンドルを握り進んだ。

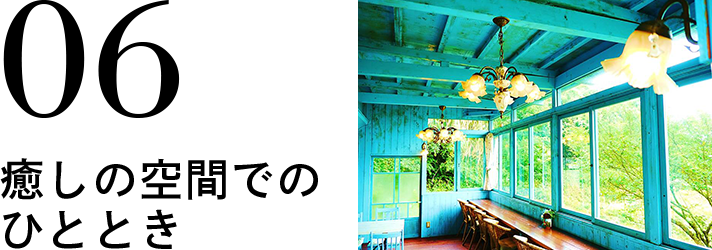

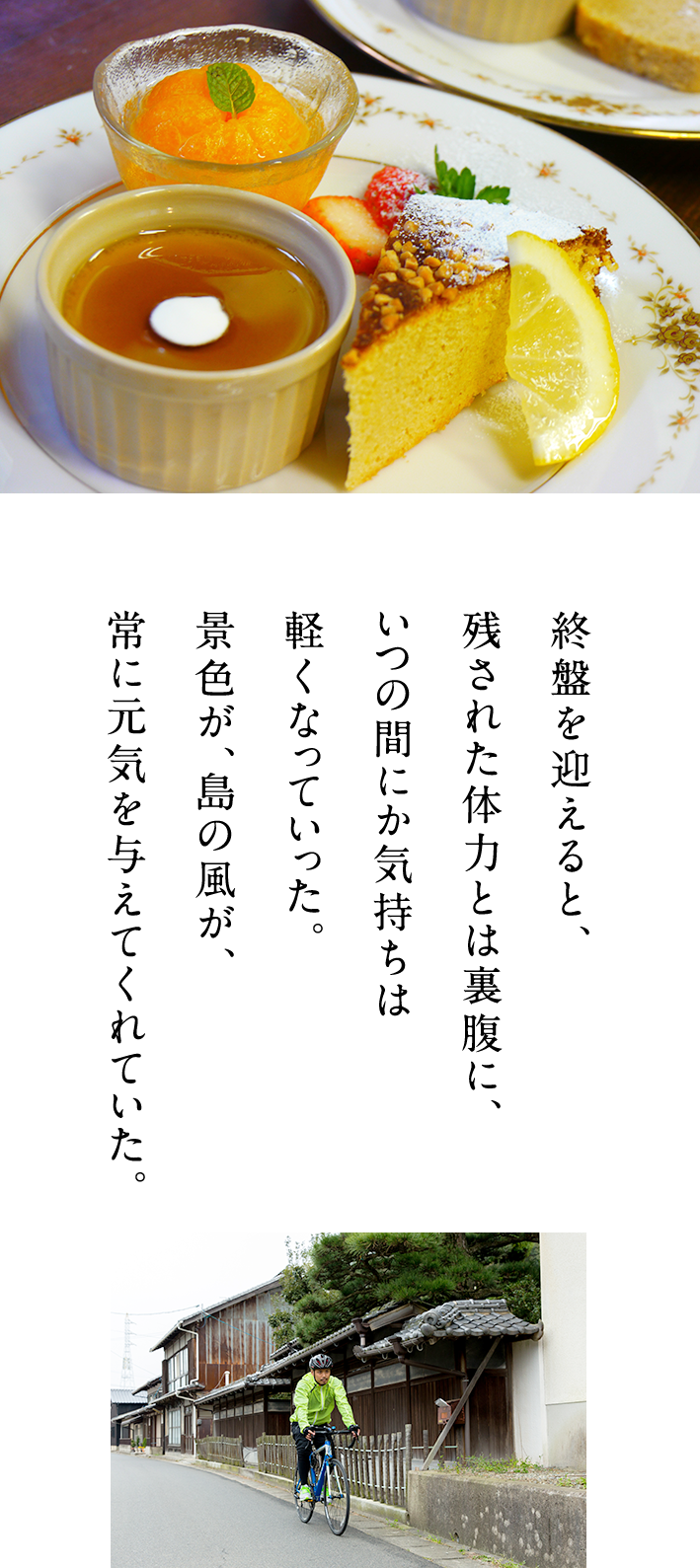

今治までの道中、当然のことだがお腹が空いてくる。集中しているとついつい後回しにしてしまいがちだが、しまなみのサイクルロードには魅力的なカフェや食堂が点在している。なかでも大島でサイクリストたちに人気の「食堂みつばち」を紹介しよう。海辺の曲がりくねった県道の脇に鮮やかな水色のテラスが印象的な外観と、穏やかな瀬戸内海が眺められる店内はやわらかい陽の光が差し込む癒しの空間だ。食事を味わいながら、仲間たちとこれまでの道のりについて大いに語らうのも楽しみの一つである。

来島海峡大橋は大島と砂場町とを結ぶ、この旅最後の大橋だ。クライマックスに相応しく、今までの橋とは比べ物にならない大きさを誇る。その全長は4105m。橋の下には渦潮が垣間見られるが、そのあまりの高さに思わず足がすくんでしまう。それもそのはず、この大橋の海面からの高さは184mにも及び、橋の下を通るタンカーが小さく見えるほどだ。最後の力を振り絞り橋を渡り切ると、そこには辿り着いた者だけが味わえる達成感と感動の風景が待っていた。

-

ブルーラインはゴールへの道標。

-

商店街を散策。こんな寄り道も

サイクリングならでは。

-

休憩がてら瀬戸内海を眺める。

-

至る所に自転車を

止められる場所がある。

-

70kmを共にする、旅の相棒。

-

家族連れや友人同士で賑わう

「ONOMICHI U2」